Siedlungsentwicklung

Erstellt am: 27.06.2011 | Stand des Wissens: 23.11.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechpartner

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

Die Siedlungs- beziehungsweise Stadtentwicklung beschreibt alle Veränderungen der Siedlungs- beziehungsweise Stadtstruktur. Dazu gehören neben Veränderungen im Bevölkerungsaufbau auch Beschäftigtenstrukturen, Arbeitsplätze, die räumliche Verteilung der Bevölkerung und vor allem die Flächennutzung [ARL05].

Die Stadt- und Siedlungsentwicklung in Deutschland zeichnet sich aufgrund des Wiederaufbaus vieler Siedlungen nach dem 2. Weltkrieg durch eine Urbanisierung aus. In der DDR/Ostdeutschland konnte dieser Trend bis zu den Wendejahren 1989/90 beobachtet werden. In Westdeutschland/in der Bundesrepublik folgte dagegen in den 1960er Jahren eine Suburbanisierungswelle, wobei viele Personen an den Rand der Städte beziehungsweise ins engere Umland zogen. Suburbanisierung ist die Wanderung aus der Kernstadt in das engere Umland, wobei aber alle Arbeitsbeziehungen und Infrastruktur auf die Kernstadt ausgerichtet bleiben. Anders verhält es sich bei einer Desurbanisierung (Wanderung ins weitere Umland), bei der sich der Lebensmittelpunkt in die Zentren des ländlichen Umgebungsraums verlagert eine Loslösung von der früheren Kernstadt erfolgt. In den neuen Bundesländern vollzog sich diese Entwicklung zeitversetzt erst nach 1990. Inzwischen sind deutliche Tendenzen zur Reurbanisierung festzustellen. Diese sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem die Attraktivierung von Kernstädten, die schlechte Versorgungslage insbesondere für ältere Menschen in ruralen Gebieten und die höhere Stadtaffinität sowie Berufs- und Bildungschancen jüngerer Menschen (18- bis unter 25-Jährige "Bildungswanderer") [ARL05, BBSR17, S. 13].

Eine der bedeutendsten Veränderungen, die die Stadt- und Siedlungsentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten beeinflusste, ist die bis heute voranschreitende Globalisierung. Folgen der Globalisierung sind unter anderem ein stärkerer globaler Wettbewerb, die Ausweitung transnationaler Unternehmen sowie die zunehmende Rationalisierung der Produktion, wobei oftmals auch Teile oder die gesamte Produktion in Länder mit niedrigeren Produktionskosten verlagert werden.

Mit der stark anwachsenden Inanspruchnahme von Ressourcen, unter anderem durch Produktion, Siedlungsflächen und Verkehr wird in den letzten Jahren zunehmend eine nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung angestrebt. Dabei ist die Entkopplung der wirtschaftlichen Entwicklung vom Energie- und Flächenverbrauch sowie den steigenden Verkehrsleistungen mit der Minderung von Emissionen ein zentrales Ziel [BMU07]. Auch die Resilienz von Städten bei Extremwetterereignissen soll im Rahmen einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung gestärkt werden.

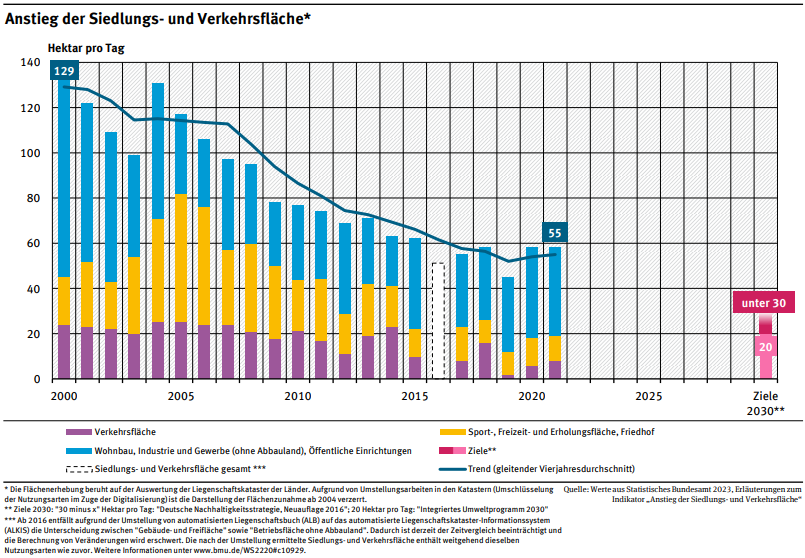

Die Flächennutzung in Deutschland ist nach wie vor von Land- (50,5 Prozent) und Forstwirtschaft (29,8 Prozent) geprägt (Stand: 31.12.2022). 14,5 Prozent werden für Siedlungs- und Verkehrszwecke benötigt, wobei dieser Anteil in den letzten Jahren gestiegen ist [UBA18c]. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (1960 bis 2003) wuchs die Bevölkerungs- und Erwerbstätigenzahl im alten Bundesgebiet um 20 Prozent. Überproportional dehnte sich die Verkehrsfläche um rund 40 Prozent und die Siedlungsfläche sogar um mehr als 100 Prozent aus [BBR05a, S. 54]. Die Siedlungsflächenzunahme hat sich damit weitgehend von der Einwohnerentwicklung abgekoppelt. Daher wurde im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die bereits im Jahre 2002 von der deutschen Bundesregierung beschlossen wurde und zuletzt im Jahre 2021 überarbeitet wurde [Bund20a], festgelegt, dass die tägliche Flächenneuinanspruchnahme bis zum Jahre 2020 auf unter 30 ha fallen soll. Abbildung 1 stellt die tatsächliche Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächenneuinanspruchnahme in den letzten 20 Jahren da.

Die Stadt- und Siedlungsentwicklung in Deutschland zeichnet sich aufgrund des Wiederaufbaus vieler Siedlungen nach dem 2. Weltkrieg durch eine Urbanisierung aus. In der DDR/Ostdeutschland konnte dieser Trend bis zu den Wendejahren 1989/90 beobachtet werden. In Westdeutschland/in der Bundesrepublik folgte dagegen in den 1960er Jahren eine Suburbanisierungswelle, wobei viele Personen an den Rand der Städte beziehungsweise ins engere Umland zogen. Suburbanisierung ist die Wanderung aus der Kernstadt in das engere Umland, wobei aber alle Arbeitsbeziehungen und Infrastruktur auf die Kernstadt ausgerichtet bleiben. Anders verhält es sich bei einer Desurbanisierung (Wanderung ins weitere Umland), bei der sich der Lebensmittelpunkt in die Zentren des ländlichen Umgebungsraums verlagert eine Loslösung von der früheren Kernstadt erfolgt. In den neuen Bundesländern vollzog sich diese Entwicklung zeitversetzt erst nach 1990. Inzwischen sind deutliche Tendenzen zur Reurbanisierung festzustellen. Diese sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem die Attraktivierung von Kernstädten, die schlechte Versorgungslage insbesondere für ältere Menschen in ruralen Gebieten und die höhere Stadtaffinität sowie Berufs- und Bildungschancen jüngerer Menschen (18- bis unter 25-Jährige "Bildungswanderer") [ARL05, BBSR17, S. 13].

Eine der bedeutendsten Veränderungen, die die Stadt- und Siedlungsentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten beeinflusste, ist die bis heute voranschreitende Globalisierung. Folgen der Globalisierung sind unter anderem ein stärkerer globaler Wettbewerb, die Ausweitung transnationaler Unternehmen sowie die zunehmende Rationalisierung der Produktion, wobei oftmals auch Teile oder die gesamte Produktion in Länder mit niedrigeren Produktionskosten verlagert werden.

Mit der stark anwachsenden Inanspruchnahme von Ressourcen, unter anderem durch Produktion, Siedlungsflächen und Verkehr wird in den letzten Jahren zunehmend eine nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung angestrebt. Dabei ist die Entkopplung der wirtschaftlichen Entwicklung vom Energie- und Flächenverbrauch sowie den steigenden Verkehrsleistungen mit der Minderung von Emissionen ein zentrales Ziel [BMU07]. Auch die Resilienz von Städten bei Extremwetterereignissen soll im Rahmen einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung gestärkt werden.

Die Flächennutzung in Deutschland ist nach wie vor von Land- (50,5 Prozent) und Forstwirtschaft (29,8 Prozent) geprägt (Stand: 31.12.2022). 14,5 Prozent werden für Siedlungs- und Verkehrszwecke benötigt, wobei dieser Anteil in den letzten Jahren gestiegen ist [UBA18c]. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (1960 bis 2003) wuchs die Bevölkerungs- und Erwerbstätigenzahl im alten Bundesgebiet um 20 Prozent. Überproportional dehnte sich die Verkehrsfläche um rund 40 Prozent und die Siedlungsfläche sogar um mehr als 100 Prozent aus [BBR05a, S. 54]. Die Siedlungsflächenzunahme hat sich damit weitgehend von der Einwohnerentwicklung abgekoppelt. Daher wurde im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die bereits im Jahre 2002 von der deutschen Bundesregierung beschlossen wurde und zuletzt im Jahre 2021 überarbeitet wurde [Bund20a], festgelegt, dass die tägliche Flächenneuinanspruchnahme bis zum Jahre 2020 auf unter 30 ha fallen soll. Abbildung 1 stellt die tatsächliche Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächenneuinanspruchnahme in den letzten 20 Jahren da.

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der täglichen Siedlungs- und Verkehrsflächenneuinanspruchnahme in Deutschland [UBA20s]

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der täglichen Siedlungs- und Verkehrsflächenneuinanspruchnahme in Deutschland [UBA20s]Da dieses Ziel verfehlt wurde, wurde das Ziel bereits in der Neufassung der Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahre 2016 auf 2030 verschoben. Folgt die Entwicklung dem Trend der letzten Jahre ist eine Erreichung dieser Ziele möglich. Die Einhaltung des Trends wird jedoch durch widersprüchliche Gesetzgebung, wie die Förderung von innerstädtischer Verdichtung bei gleichzeitiger Erleichterung der Erweiterung von Siedlungen im Außenbereich, erschwert [UBA20s]. Daher fordert das Umweltbundesamt "eine konsequente Weiterentwicklung von zielführenden planerischen, rechtlichen und ökonomischen Instrumenten zum Flächensparen [...]. Gleichermaßen sollten innovative Ansätze wie zum Beispiel eine Flächenkontingentierung konsequent gefördert werden" [UBA20s]. Regional kommt es vor allem im Umland von Kernstädten sowie in der Nähe von Autobahnkorridoren zu einem vermehrten Siedlungswachstum.