Well-to-Wheel Betrachtung der Antriebstechnologien

Erstellt am: 04.11.2010 | Stand des Wissens: 08.03.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechpartner

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

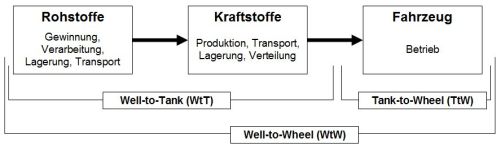

Eine akkurate Bewertung von konventionellen und alternativen Antriebstechnologien bedarf einer vollständigen Analyse der Gewinnung und Bereitstellung eines Treibstoffs beziehungsweise Energieträgers bis zur Umwandlung in Bewegungsenergie, der sogenannten Well-to-Wheel (WtW) Analyse [BrWa05, S. 15]. Ihr Hauptfokus liegt in der Ermittlung aller direkten und indirekten Emissionen über den kompletten Pfad der Bereitstellung eines Energieträgers [WoLu16]. Relevante Gase sind in diesem Fall Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Stickoxide (NOx) [WeBu09, S. 204].

Abb. 1: Umfang des Well-to-Wheel Gesamtsystems (Eigene Darstellung nach [BrWa05, S. 11])

Abb. 1: Umfang des Well-to-Wheel Gesamtsystems (Eigene Darstellung nach [BrWa05, S. 11])Abbildung 1 zeigt den Umfang einer typischen WtW Analyse. Für spezifische Analysen werden die Resultate oft in zwei Systeme aufgeteilt: Well-to-Tank (WtT) und Tank-to-Wheel (TtW). Das WtT System beginnt mit der Gewinnung von Rohstoffen für die Treibstoffproduktion und endet mit dem fertigen Treibstoff im Fahrzeugtank. Hier existiert eine Vielzahl an Treibstoffvorketten, die aus unterschiedlichen Rohstoffen (zum Beispiel Rohöl, Erdgas oder Biomasse) und Produktionstechniken zu unterschiedlichen Treibstoffen (zum Beispiel Benzin, Wasserstoff oder Elektrizität) kombiniert werden können. Das TtW System hingegen umfasst den Betrieb des jeweiligen Fahrzeuges. Die Umwandlung des Treibstoffs in Bewegungsenergie erfolgt je nach Fahrzeugtechnologie (zum Beispiel Ottomotor, Elektrofahrzeug) sehr unterschiedlich und der Wirkungsgrad der einzelnen Fahrzeuge unterscheidet sich ebenfalls stark [BrWa05, S. 11]]. Analyseergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen, da betreffende ISO 14040 und 14044 lediglich Bilanzierungsstandards definieren [WoLu16].

Durch die WtW Analyse werden die Unterschiede in den Treibhausgasemissionen und dem Energieverbrauch von verschiedenen Fahrzeugtypen sichtbar.

Abbildung 2 zeigt die Treibhausgasemissionen in Abhängigkeit des WtW Energieverbrauchs unterschiedlicher Antriebsarten. Wird das batterieelektrische Fahrzeug mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus Windenergie betrieben, hat es in der WtW Betrachtung den geringsten Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen, die gegen Null gehen.

Durch die WtW Analyse werden die Unterschiede in den Treibhausgasemissionen und dem Energieverbrauch von verschiedenen Fahrzeugtypen sichtbar.

Abbildung 2 zeigt die Treibhausgasemissionen in Abhängigkeit des WtW Energieverbrauchs unterschiedlicher Antriebsarten. Wird das batterieelektrische Fahrzeug mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus Windenergie betrieben, hat es in der WtW Betrachtung den geringsten Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen, die gegen Null gehen.

![Abb. 2: Well-to-Wheel Treibhausgasemissionen bezogen auf den jeweiligen Energieverbrauch von 2020 [Eintrag-Id:502026, S.60] WtW_2020.png](/servlet/is/332825/WtW_2020.png) Abb. 2: Well-to-Wheel Treibhausgasemissionen bezogen auf den jeweiligen Energieverbrauch von 2020 [AgVe17, S.60] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 2: Well-to-Wheel Treibhausgasemissionen bezogen auf den jeweiligen Energieverbrauch von 2020 [AgVe17, S.60] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Die Energieintensität der Fahrzeugherstellung wird in WtW-Analysen oftmals nicht einbezogen. Dabei weist die Fahrzeugherstellung bei allen alternativen Antriebsarten mit 41 bis 51 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer höhere Emissionswerte auf, als die konventionellen Antriebe mit 29 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer, was aus dem Umstand folgt, dass die Herstellung der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV), Plug-in-Hybride (PHEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) in aller Regel Energie- und CO2-intensiver ist [NoMe14, Mich13].. Die Erhöhungen sind jedoch im Vergleich zu den Abgasemissionen von konventionellen Fahrzeugen gering und können leicht durch die Verwendung von Strom und Wasserstoff aus sauberen Quellen überkompensiert werden. Der Ausstoß von Schwefeloxiden bei der Produktion ist jedoch deutlich höher, kann aber möglicherweise durch Recycling von Fahrzeugbatterien begrenzt werden [DuGa14].

Verschärfte Emissionsvorgaben führen zu steigenden Kosten für konventionelle Antriebsformen. Zudem begrenzt der hohe Entwicklungsstand konventioneller Antriebe das Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen. Mit den steigenden Kosten für konventionelle Diesel- und Ottomotoren und sinkenden Kosten für alternative Antriebsformen werden batteriebetriebene Fahrzeuge mittelfristig auch in der breiteren Anwendung konkurrenzfähig sein. Die fallenden Kosten alternativer Fahrzeuge sind zu einem großen Teil der steigenden Kosteneffizienz der Batterie- und Brennstoffzellenproduktion zuzuschreiben [WoLu16]. Die Emissionen von alternativen Antrieben werden aufgrund eines sich ändernden Strommixes weiter fallen. Mit alternativen Antrieben sind bei Nutzung dieses Strommixes deutliche Emissionsreduktionen zu erwarten, die mit konventionellen Fahrzeugen nicht erreicht werden können.