Anforderungen der Akteure

Erstellt am: 28.04.2004 | Stand des Wissens: 13.06.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechpartner

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

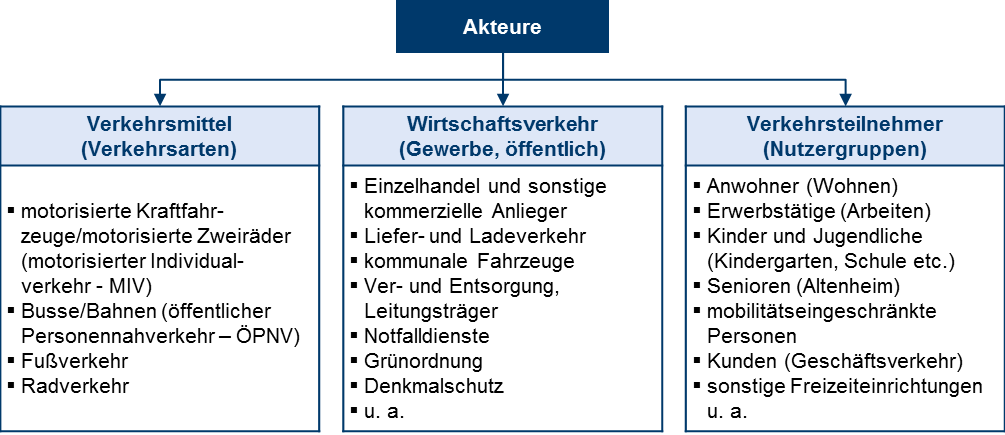

Bei der Planung und Realisierung von Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf sind die Belange vieler Akteurinnen und Akteuer zu berücksichtigen. Meist sind dies jedoch vielschichtige und oft gegenläufige Einzelinteressen, welche privat und öffentlich sind. Eine umfassende Definition der Belange ist daher meist unmöglich, sodass im Rahmen von Einzelfallentscheidungen innerhalb eines Abwägungsprozesses geklärt werden muss, welche Anforderungen sich häufen und somit dominieren. Je nachdem, welche Belange ein Akteur oder eine Akteurin hat, ist dieser Nutzein oder Nutzer oder Betroffene oder Betroffener der Realisierung von Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf. Die beteiligten Akteurinnen und Akteure zur Schaffung von Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf können nach unterschiedlichen Nutzungsansprüchen differenzieren werden, zum Beispiel nach Verkehrsmittel, Wirtschaftsverkehr sowie den Verkehrsteilnehmerden (Nutzergruppen). Eine Übersicht über die wesentlichsten Akteurinnen und Akteure in Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Akteure in Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf

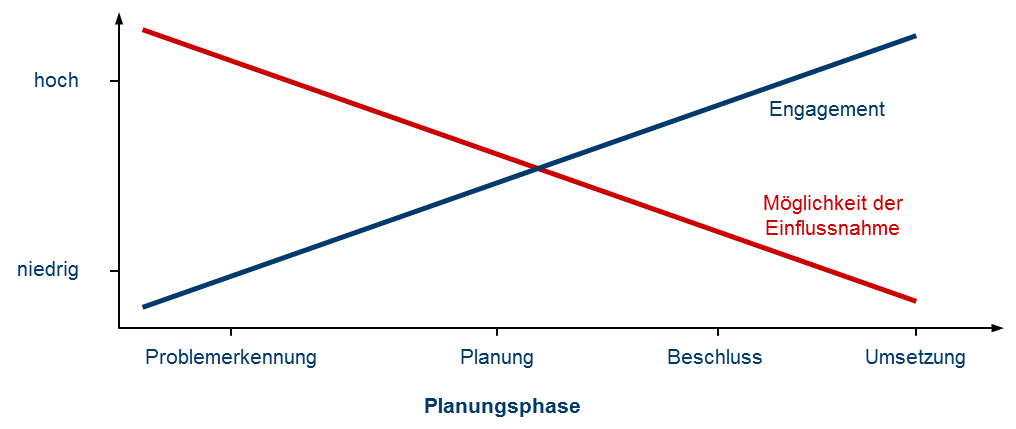

Abbildung 1: Akteure in Straßenräumen mit hohem Aufenthalts- und QuerungsbedarfGerade in frühen Stadien ist dieses Engagement bei den Akteurinnen und Aktueren von (Verkehrs-)Planungen nur mäßig vorhanden - meist aus mangelnder Wahrnehmung des Betroffenheitsgrades. Die Möglichkeit der Einflussnahme wäre hier jedoch sehr groß. Mit zunehmendem Planungsfortschritt kann - unter gleichzeitiger Annahme sinkender Möglichkeiten zur Einflussnahme - auch mit einem zunehmenden Engagement seitens der Beteiligten gerechnet werden ("Beteiligungsparadox", siehe Abbildung 2). Zur Umsetzung einer demokratischen Qualität sollte deshalb möglichst frühzeitig eine Einbindung aller Akteurinnen und Akteure angestrebt werden (Partizipation).

Abbildung 2: Beteiligungsparadox [BeHä10a]

Abbildung 2: Beteiligungsparadox [BeHä10a]- Unübersichtlichkeit: Eine breite Basis an Beteiligten kann schnell zu unübersichtlichen Verhältnissen im Planungsprozess führen.

- Ausgrenzungsgefahr: Um einen effektiven und effizienten Planungsprozess zu gewährleisten, erfolgt meist eine konstante Arbeit in engen Kreisen (einschließlich vertraulicher und informeller Kommunikation). Folglich besteht die Gefahr mangelnder Kommunikation und Beteiligung nach außen.

- Gleichberechtigung aller Beteiligten beziehungsweise deren Argumente: Nicht alle Planungs- und Prozessbeteiligten sind gleich einfluss- und kommunikationsstark

Welche Belange der einzelnen Akteurinnen und Akteure zu beachten sind, wird in einschlägigen Regelwerken beziehungsweise Empfehlungen thematisiert. Speziell für Straßenräume mit hohem Aufenthalts- und Querungsbedarf hat die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) ein Hinweisblatt herausgegeben: Hinweise zu Straßenräumen mit besonderem Querungsbedarf - Anwendungsmöglichkeiten des "Shared Space"-Gedankens [FGSV14]. Darüber hinaus sind in den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen [RASt06] die jeweiligen Anforderungen an die Straßenräume und somit die allgemeinen Ansprüche an die Netzplanung aufgeführt. Dabei wird vor allem auf die Dimensionierung des Straßenraums eingegangen. Speziell für die Nutzendengruppe der mobilitätseingeschränkten Personen gibt es zusätzlich die "Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen" [HBVA11].

Um eine möglicht gute Einbindung der verschiedenen Akteure zu fördern, können folgende Methoden der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden [Kord05]:

- Zeitungsartikel, -anzeigen, Sonderbeilagen, Wiedergabe von Interviews;

- Postwurfsendungen, Broschüren, Plakate, (Wohngebiets-) Ausstellungen, Aushänge;

- Bürgerversammlungen, Informationsgespräche, Fachveranstaltungen;

- Straßenfeste, Foto- und Malwettbewerbe, Kampagnen;

- Radio-/Fernsehsendungen, Hörergespräche und Werbespots und

- gegebenenfalls Ortsbegehungen.

Entsprechend sind neben den bereits genannten Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch neuartige und kreative Wege grundsätzlich zu beschreiten und intensiver zu nutzen, um eine aktive Teilnahme aller Betroffenen zu fördern. Partizipatorische Planungsansätze sind unter anderem:

- der "Runde Tisch",

- Projektbegleitende Beiräte,

- Stadtspaziergang,

- Arbeitskreise, Workshops,

- Stadt(teil)konferenz,

- Bürgerversammlung,

- Anhörung und

- Internetforen.