Problemstellung des Rampenmanagements aus Sicht von Kraftfahrern

Erstellt am: 29.08.2012 | Stand des Wissens: 09.06.2023

Synthesebericht gehört zu:

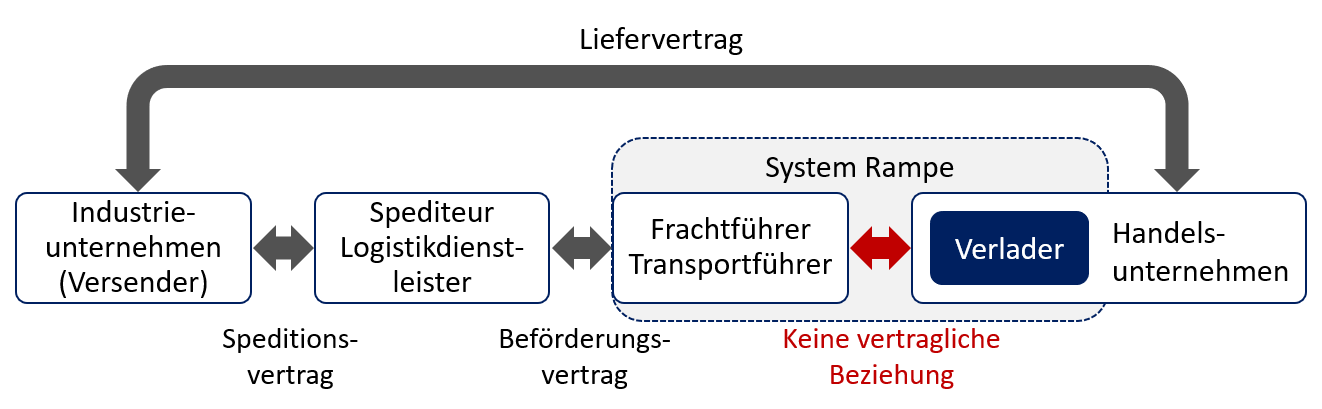

Die zum Teil unklaren bzw. vertraglich nicht geregelten Leistungsverpflichtungen an der Rampe stellen die Kraftfahrer ebenfalls vor Probleme. Die aktuelle Lage an den Laderampen und in deren Umfeld hat erheblichen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der Kraftfahrer.

Ähnlich wie bei den Speditions- und Transportunternehmen stellen die unklaren Leistungsverpflichtungen an den Rampen auch den jeweiligen Kraftfahrer vor Probleme und führen zu erhöhten Stand- und Wartezeiten. In der Praxis wird an der Rampe vor Ort die Mithilfe der Kraftfahrer als selbstverständlich angesehen. Diese ist aber in den überwiegenden Fällen vertraglich nicht dokumentiert. Der Kraftfahrer steht nicht selten vor der Wahl, freiwillig selbst zu laden oder eine lange Wartezeit bis zur Be- oder Entladung durch den Verlader/Empfänger selbst in Kauf zu nehmen [BAG16a, S. 21]. Hilft der Kraftfahrer nicht, sorgt dies unweigerlich für einen verspäteten Arbeitsablauf und kann seitens des Arbeitgebers zu einer Abmahnung oder im schlimmsten Fall zu einer Kündigung des Kraftfahrers führen. Dadurch gerät der Kraftfahrer in ein Spannungsfeld zwischen den Weisungen seines eigenen Arbeitgebers und den Forderungen des empfangenden Unternehmens. Während der eigene Arbeitgeber die Ladung termingerecht abgeliefert haben will und dadurch das Fahrzeug für den nächsten Beförderungsauftrag nutzen möchte, fordert das Empfangsunternehmen gegen den Willen des Kraftfahrers die selbstständige Entladung. Durch dieses Spannungsverhältnis kommt es in der Praxis häufig dazu, dass der Kraftfahrer letzten Endes die Entladung selbst durchführt [BAG16a, S. 21]. Diese Hilfstätigkeiten stehen auch im Konflikt zu den vorgegebenen Ruhe- und Pausenzeiten. Dadurch wird für das knappe Gut "Fahrerarbeitszeit" eine klare Differenzierung zwischen der Fahrtätigkeit und der Erbringung logistischer Mehrwertleistungen erforderlich [BGL11b, S. 1].

Durch die resultierenden unbekannten Warte- und Standzeiten bei der Auftragserfüllung kommt es bei der Planung für Anschlussaufträge und damit auch bei der Einhaltung der Sozialvorschriften des Kraftfahrers zu Schwierigkeiten. So ziehen unplanmäßige Verlängerungen der Warte- und Standzeiten unter Umständen weitere Verspätungen bei Folgeaufträgen nach sich und führen zu Schwierigkeiten bei der Fahrer- und Fahrzeugdisposition. Im Rahmen der BAG-Befragung sah der Großteil der Industrie- und Handelsunternehmen hingegen keine Probleme mit der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten [BAG11, S. 17].

Ähnlich wie bei den Speditions- und Transportunternehmen stellen die unklaren Leistungsverpflichtungen an den Rampen auch den jeweiligen Kraftfahrer vor Probleme und führen zu erhöhten Stand- und Wartezeiten. In der Praxis wird an der Rampe vor Ort die Mithilfe der Kraftfahrer als selbstverständlich angesehen. Diese ist aber in den überwiegenden Fällen vertraglich nicht dokumentiert. Der Kraftfahrer steht nicht selten vor der Wahl, freiwillig selbst zu laden oder eine lange Wartezeit bis zur Be- oder Entladung durch den Verlader/Empfänger selbst in Kauf zu nehmen [BAG16a, S. 21]. Hilft der Kraftfahrer nicht, sorgt dies unweigerlich für einen verspäteten Arbeitsablauf und kann seitens des Arbeitgebers zu einer Abmahnung oder im schlimmsten Fall zu einer Kündigung des Kraftfahrers führen. Dadurch gerät der Kraftfahrer in ein Spannungsfeld zwischen den Weisungen seines eigenen Arbeitgebers und den Forderungen des empfangenden Unternehmens. Während der eigene Arbeitgeber die Ladung termingerecht abgeliefert haben will und dadurch das Fahrzeug für den nächsten Beförderungsauftrag nutzen möchte, fordert das Empfangsunternehmen gegen den Willen des Kraftfahrers die selbstständige Entladung. Durch dieses Spannungsverhältnis kommt es in der Praxis häufig dazu, dass der Kraftfahrer letzten Endes die Entladung selbst durchführt [BAG16a, S. 21]. Diese Hilfstätigkeiten stehen auch im Konflikt zu den vorgegebenen Ruhe- und Pausenzeiten. Dadurch wird für das knappe Gut "Fahrerarbeitszeit" eine klare Differenzierung zwischen der Fahrtätigkeit und der Erbringung logistischer Mehrwertleistungen erforderlich [BGL11b, S. 1].

Durch die resultierenden unbekannten Warte- und Standzeiten bei der Auftragserfüllung kommt es bei der Planung für Anschlussaufträge und damit auch bei der Einhaltung der Sozialvorschriften des Kraftfahrers zu Schwierigkeiten. So ziehen unplanmäßige Verlängerungen der Warte- und Standzeiten unter Umständen weitere Verspätungen bei Folgeaufträgen nach sich und führen zu Schwierigkeiten bei der Fahrer- und Fahrzeugdisposition. Im Rahmen der BAG-Befragung sah der Großteil der Industrie- und Handelsunternehmen hingegen keine Probleme mit der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten [BAG11, S. 17].

Abbildung 1: Vertragliche Beziehungen zwischen den Akteuren in der Logistikkette (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

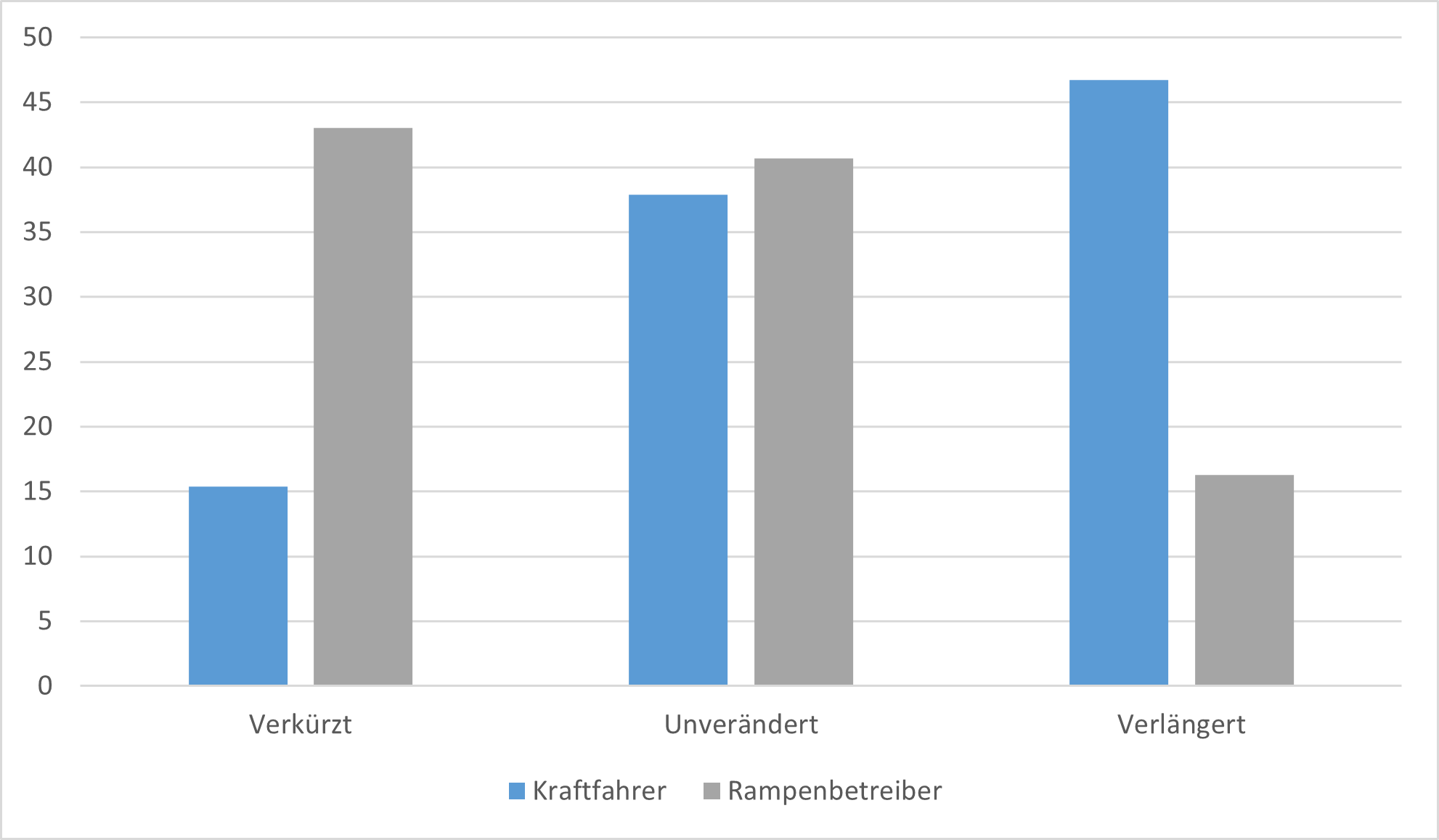

Abbildung 1: Vertragliche Beziehungen zwischen den Akteuren in der Logistikkette (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken) Abb. 2: Entwicklung der durchschnittlichen Wartezeiten an Laderampen in den letzten fünf Jahren aus Sicht der befragten Kraftfahrer und Rampenbetreiber (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 2: Entwicklung der durchschnittlichen Wartezeiten an Laderampen in den letzten fünf Jahren aus Sicht der befragten Kraftfahrer und Rampenbetreiber (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Die Inanspruchnahme der Tagesruhezeiten für die Kraftfahrer auf dem Firmengelände ist häufig nicht möglich beziehungsweise wird nicht gestattet. Des Weiteren bestehen für die Kraftfahrer häufig nur eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten von Warteräumen und sanitären Einrichtungen. So können diese in der Regel nur während der Öffnungszeit, sprich tagsüber, genutzt werden und befinden sich teilweise in einem schlechten Zustand [HaWo14;BAG11, S. 17].

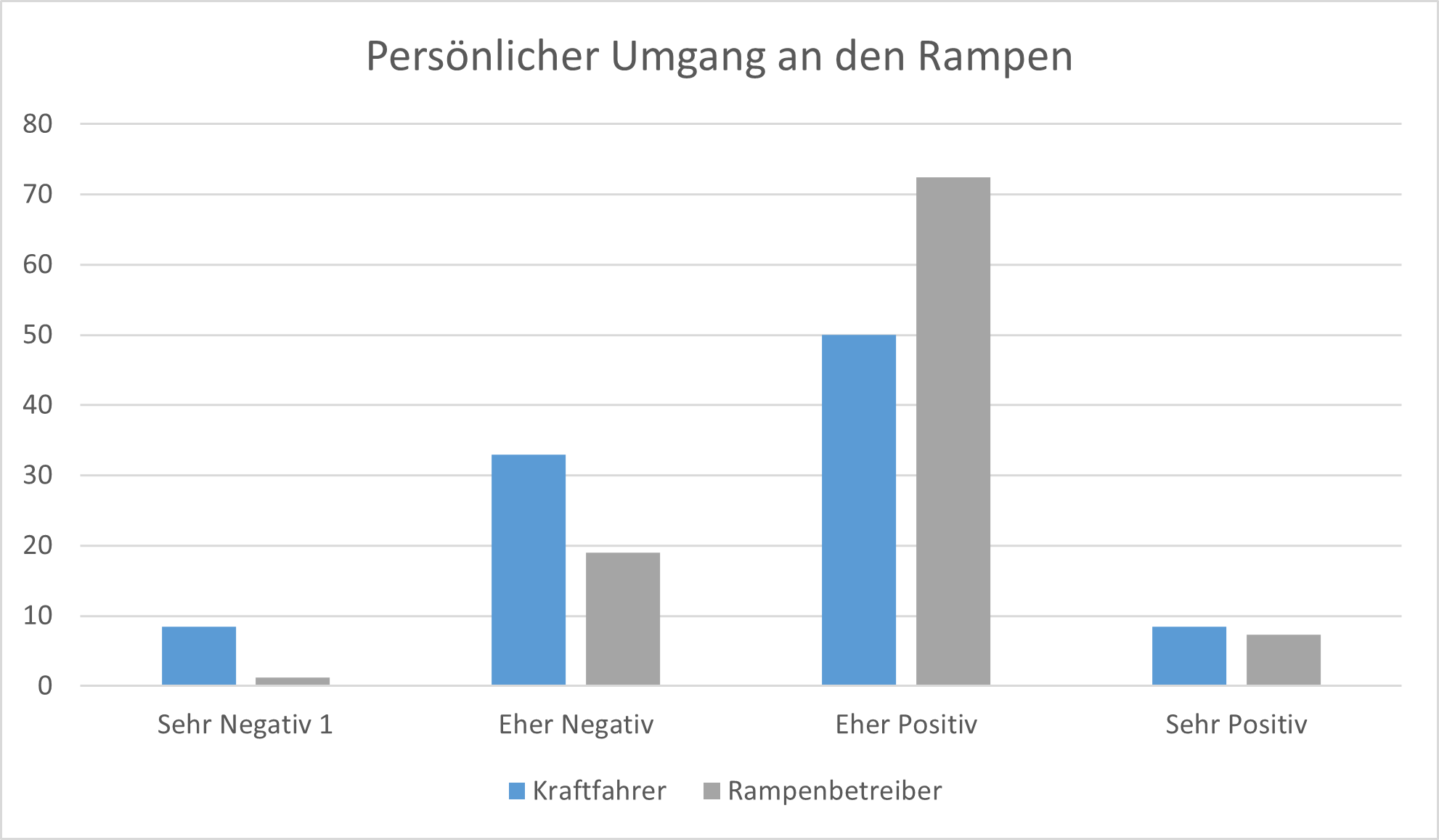

Die Frachtführer bemängeln auch die persönliche Behandlung durch die Verlader beziehungsweise das Personal an den Umschlagslagern. Es wird, sowohl von Seiten der Frachtführer als auch der Lagermitarbeiter, ein nicht akzeptabler Umgangston bemängelt [BMVI14f, S. 9]. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass es durch schlechte Sprachkenntnisse sowohl vom Fahr- sowie Lagerpersonal, vermehrt zu Missverständnissen kommt [BAG16a, S. 23]. Beispielsweise können problematische Situationen bei dem Tausch von Paletten entstehen. Dadurch, dass der Kraftfahrer die Herausgabe ordnungsgemäßer Paletten gegenüber dem Lagerpersonal nicht erwirken kann, ist er gezwungen das Gut von der eigenen Palette auf eine Palette des Empfängers umzupacken [BAG11, S. 19].

Aus der bereits erwähnten Studie des BAG [BAG18c, S. 9] geht ebenfalls hervor, dass die Kraftfahrer den Umgang tendenziell negativer bewerten als die Rampenbetreiber.

Aus der bereits erwähnten Studie des BAG [BAG18c, S. 9] geht ebenfalls hervor, dass die Kraftfahrer den Umgang tendenziell negativer bewerten als die Rampenbetreiber.

Abb. 3: Persönlicher Umgang an den Rampen (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 3: Persönlicher Umgang an den Rampen (eigene Darstellung) (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)